本文目录导读:

随着全球化的加速发展,不同国家和地区之间的文化交流日益频繁,由于语言、历史和社会制度的差异,每个国家都有其独特的文化特点和发展路径,本文将以中国和日本为例,探讨两国在语言使用习惯、教育理念以及社会价值观等方面的异同,旨在增进相互理解并促进更深层次的跨文化交流。

一、语言文字:承载文化的符号

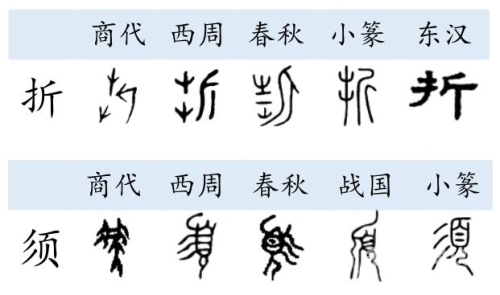

1.汉字的传承与演变

汉字作为世界上最古老的文字之一,在中华文明长达数千年的历史长河中扮演了极其重要的角色,它不仅是信息传递的工具,更是中国文化深厚底蕴的重要体现,从甲骨文到金文,再到小篆、隶书直至今日通行的简体字,每一次变革都反映了当时社会变迁的需求,而在日本,尽管经历了明治维新时期西化浪潮的影响,但许多传统节日如新年等仍然保留着浓厚的汉字元素;“和制汉语”也成为了连接两国人民情感的桥梁之一。

2.假名系统与平假名片假的区别

与中文相比,日语采用了一种更为复杂的文字体系——即结合了源自中国的汉字(又称真名)及本土创造出来的假名(分为平假名和平假名),前者主要用于表示实词或专有名词,后者则多用于语法功能词及外来语词汇上,这种混合型的文字结构使得日语既能够表达丰富细腻的情感色彩,又不失简洁明快之风格,相比之下,现代汉语则倾向于直接采用拼音输入法来进行快速沟通,虽然便捷高效但在书写艺术性方面略显不足。

二、教育理念:东西方思想碰撞的产物

1.儒家思想对东亚各国的影响

自古以来,以孔子为代表的儒家学派便对中国乃至整个东亚地区产生了深远影响。“仁爱”、“礼义廉耻”等核心价值观至今仍被广泛接受并践行于日常生活之中,在中国,尊师重道是家庭教育中不可或缺的一环;而在韩国,每年农历八月十五中秋节时全家团聚共度佳节已成为传统习俗之一,同样地,这些观念也被引入到了日本的武士道精神当中,形成了独具特色的东方式教育模式。

2.西方现代化进程中的文化融合

进入近现代以后,伴随着工业革命带来的科技革新浪潮,包括中日在内的许多亚洲国家开始积极吸收借鉴西方先进经验和技术成果,在此过程中,如何平衡本土优秀传统文化与外来新鲜事物之间的关系成为了摆在面前亟待解决的问题,近年来越来越多的中国家长选择让孩子接受国际化课程培训,希望通过多元化学习途径培养具有全球视野的新一代人才;日本政府也十分重视青少年英语能力提升工程,鼓励学校开设更多涉外交流活动项目以拓宽学生国际视野。

三、价值观念:多元共存下的和谐共生

1.集体主义vs个人主义

长期以来,东方社会普遍强调群体利益高于个人权益,主张通过团结协作实现共同目标,这一点在企业管理实践中尤为明显——相较于欧美企业更加注重员工个体成长空间的做法,很多中国企业更倾向于构建一个温馨友爱的工作氛围,让每位成员都能在其中找到归属感,反观日本,则将团队协作精神发挥到极致,形成了一套独特有效的管理模式,不过值得注意的是,随着经济社会快速发展变化,年轻一代对于自我价值实现有了更高追求,促使相关组织机构必须不断调整策略以适应新形势要求。

2.礼仪规范与社会等级秩序

除了上述提到的集体主义倾向外,严格的礼仪规范同样是构成东亚文化特色的关键因素之一,无论是官场还是民间交往场合都非常讲究礼节形式,如见面握手问候、用餐前后致谢等都是基本礼仪常识;而在日本人看来,鞠躬不仅是一种礼貌行为表现,更是内心深处尊重他人的表现方式,除此之外,两国还存在着较为明确的社会等级划分体系,比如古代官员品阶制度、现代职场晋升机制等都体现了这一特点,随着时代进步与发展,越来越多的人开始倡导平等自由理念,努力打破旧有框架束缚,寻求更加公平合理的社会秩序建构方案。

虽然中国和日本在地理位置上相邻且有着相似的历史背景,但由于各自独特的发展历程及外部环境影响,形成了鲜明对比的文化景观,通过对两者间差异性的深入剖析,我们可以更好地认识到不同民族间存在的多样性及其背后蕴含的意义所在,只有真正理解和尊重彼此差异才能建立起长久稳定的合作关系,共同推动人类文明向前迈进,希望未来能有更多人参与到这样有意义的对话中来,为构建美好世界贡献智慧力量!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号